|

AUGUST

|

|

2004

|

|

Rubriken |

|

Service |

|

Kontakt |

|

Gästebuch |

|

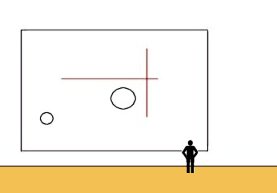

Eine kleine Polemik: Das kleine Format |

|

|

|

|

Geht man

heutzutage durch irgendein Kunst-Museum dieser Welt (oder bleiben wir

bescheidener bei Deutschland), so wirken die Bilder z.B. von Rolf Cavael,

Hans Hartung, oder selbst manches Schöne von K.O. Götz mit

ihren Ausmaßen von 40 x 50 oder 70 x 90 oder auch 100 x 120 cm

geradezu als winzig! Werke, die kleiner als 5 mal 9 Meter sind, scheinen

im heutigen Kunstbetrieb keinerlei Chancen mehr zu haben.

Dabei kommt dann doch die Frage auf: Können Künstler sich nur noch "groß" ausdrücken? Hat das gesellschaftliche Mehrgrößerweiterhöher mehr und mehr auf die Künstler abgefärbt? Und soll, ja darf Kunst nicht mehr gekauft werden, um in heimischer Bibliothek, in Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmern die Menschen zu erfreuen oder nachdenklich zu stimmen? Wer aber hat schon ein Wohnzimmer, um sich ein Werk von XYZ mit 4 x 6 Metern Ausmaß aufzuhängen, oder ein Bild des ABC in der Größe von 3 x 4 Metern. Muss man wirklich erst eine Haltestelle umlegen und vor sich hinrosten lassen, damit dieses Mach-… Verzeihung, Kunst-Werk zu den Großen (!!!) des 20sten Jahrhunderts zählt und in einem Museum so hoch versichert wird, dass man allein von der Versicherungssumme ein halbes Museum mit den besten Kleinformaten füllen könnte, die auf dem Kunstmarkt zu haben sind? Und das alles, während die wunderbare Katze aus schönstem Holz eines Ewald Mataré in den Museen kaum beachtet wird? Wohlgemerkt: Einige dieser megalomanischen Künstler sind durchaus

bewundernswert, und hin und wieder ist es nett, sich in Museen auch

große und großformatige (was nicht unbedingt dasselbe

sein muss!) Werke anzuschauen, z.B. von Mark Rothko, Sigmar Polke

oder Barnett Newman. Aber es ist doch schade, dass heutzutage viele

Künstler in erster Linie fürs Museum zu malen scheinen.

Auf diese Art und Weise wird die Kunst aus dem Lebensraum des "Rezipienten"

verstoßen und findet nur noch im Museum statt. pb |

|