Handelte der Beitrag im Mai-Ceryx über die Kampfhandlungen

zur Einnahme Berlins im Frühjahr 1945, soll heute darüber

berichtet werden, wie sich diese auch heute noch im Erscheinungsbild

allerortens bemerkbar machen.

Das Oderbruch, einst der sprichwörtliche Gemüsegarten Berlins,

mußte nach Beendigung des II. Weltkriegs neu urbar gemacht werden.

Die blutgetränkte Erde war überall von tiefen Gräben

und Granateinschlägen durchzogen. Enormer Arbeitseinsatz war

erforderlich, um die bis zu 90 Prozent zerstörten Dörfer

wieder bewohnbar zu machen.

Bei den Älteren ist der Krieg mit seinen unermeßlichen

Zerstörungen natürlich noch immer von großer Bedeutung.

Als Beispiel mag hier die Erzählung eines Golzower Ehepaares

dienen. Der Mann war bereits 1934 in das Oderbruch gekommen, als er

Westpreußen endgültig zu verlassen gezwungen war, da er

die polnische Staatsbürgerschaft nicht annehmen wollte. Die Frau

stammte aus Schlesien und war in den letzten Kriegsmonaten nach Mecklenburg

geflohen. Nach 1945 kam ihre Familie nicht mehr zurück über

die neue Grenze und mußte hier bleiben. Im Oderbruch angekommen,

wollten sie zunächst in einem Haus, das von Granateinschlägen

an mehreren Stellen Löcher aufwies, übernachten. Die Besitzerin

kommentierte dies: „Hier können Sie nicht bleiben. Sie sehen

ja, Hitler hat uns alles beschert, was er uns versprochen hat: Luftige

und sonnige Häuser.“

Noch heute erinnern Munitionsfunde und Unfälle mit Sprengkörpern

an diese furchtbare Zeit. So ist der Krieg in dieser Region noch in

vielerlei Hinsicht gegenwärtig. In kaum einem der Dörfer

hat sich ein Kirchengebäude erhalten. Hier macht es sich bemerkbar,

daß die Kirchen im Oderbruch erst im 18. oder gar 19. Jahrhundert

erbaut wurden. Anders als die mittelalterlichen mit einer Mauerstärke

von bis zu zwei Metern boten sie den Sprengungsversuchen der Wehrmacht

und Kampfhandlungen kaum Widerstand.

|

|

Nun haben viele Kirchen in Deutschland Kriegsschäden

davongetragen. In dieser gewaltigen Dimension aber ist die Lage einmalig.

In manchen Fällen erfolgte nach dem Kriege zwar notdürftiger

Wiederaufbau oder zumindest Restsicherung, vielfach aber blieb die stark

beschädigte Bausubstanz sich selbst überlassen, falls nicht

sogar der Abriß angeordnet wurde.

Nach der Wende kam bei vielen Menschen, nicht nur bei ChristInnen, die

Hoffnung auf, daß entschiedene und schnelle Lösungen gefunden

würden. Tatsächlich aber sind wegen der verschiedensten Gründe

- vor allem aus Geldmangel - bis auf die Beseitigung von Schutt und

Unkraut innerhalb der Mauerreste kaum Fortschritte zu erkennen. Während

in vielen Orten Deutschlands schön anzusehende Kirchen den - nicht

nur sprichwörtlichen - Mittelpunkt des Dorfes bilden, müssen

die meisten Oderbruchdörfer auf ein markantes Gebäude verzichten.

Zerstört sind damit auch Zentren der jeweiligen dörflichen

Identifikation.

Diese mangelnde Identifikationsmöglichkeit ist nicht zu unterschätzen,

denn nach der mittelalterlichen Siedlungsbewegung aus dem Westen des

Römischen Reiches und der Zuwanderung im 18. Jahrhundert hatte

der II. Weltkrieg die dritte fast völlige Bevölkerungsumschichtung

mit sich gebracht. In keiner Region Deutschlands leben so viele ehemalige

Flüchtlinge wie hier. Während viele BewohnerInnen vor den

Kampfhandlungen nach Westen geflohen waren und nur zum Teil zurückkehrten,

blieben viele der Flüchtlinge aus Schlesien gleich hinter der neuen

Grenze in den zerstörten Dörfern hängen. Das Oderbruch

hat keinen eigenen Dialekt, ist aber bei genauerem Hinhören von

schlesischer Mundart durchsetzt.

Als ein Beispiel für die Zerstörungen historischer Bausubstanz

sei hier Golzow genannt. Urkundlich bereits 1308 erstmals als Golsow

erwähnt, erfuhr das Dorf im Zusammenhang mit der Trockenlegung

des Bruchs eine erhebliche Vergrößerung. Der in seiner Struktur

friederizianische Grundriß ist noch heute nachvollziehbar. Den

Ort gliedert ein großer kreisrunder Platz, in dessen Zentrum die

Kirche stand. Sie war ein verputzter Backsteinbau, dessen Kern der Mitte

des 18. Jahrhunderts entstammte. Infolge der Erweiterung von 1854 wurde

das Bauwerk durch Hinzufügen von Anbauten zu einer kreuzförmigen

Anlage mit Turm über der Vierung umgestaltet. Die Golzower Kirche

war als ansehnliches und augenfälliges Gebäude der Mittelpunkt

des Oderbruchdorfes. Im Frühjahr 1945 wurde während der Schlacht

um das Oderbruch die Kirche durch deutsche Truppen gesprengt. Der Abriß

der Reste der Umfassungsmauern erfolgte in den Nachkriegsjahren. Um

die Kirche für immer aus dem Dorfbild zu tilgen, wurde selbst der

Standort unkenntlich gemacht, indem die Straßenkreuzung direkt

darüber geführt wurde. Die Gemeinde richtete im gegenüberliegenden

wiederhergestellten Pfarrhaus einen Kirchsaal ein. In diesem hängt

ein Ölbild, das die ehemalige Kirche als markantes Bauwerk der

Schinkelschule zeigt. Auch die Ruine des einstigen Gutshauses wurde

mitsamt dem Park nach dem II. Weltkrieg abgeräumt. So vermag eine

Golzower Postkarte außer dem vormaligen LPG-Kulturhaus wenig an

markanten Gebäuden abzubilden.

Ein weiteres Dorf aus dem bereits im Mittelalter besiedelten oberen

Bruchgebiet ist Alt-Tucheband, erstmalig 1336 als Tuchbant urkundlich

erwähnt. Auch hier entstand die Kirche erst nach der Trockenlegung.

Sie besaß einen hochaufragenden Turm mit gotisierend-spitzzulaufender

Bekrönung aus dem 19. Jahrhundert. Vor einigen Jahren wurde der

ehemalige Standort von Schutt und Überwachsungen befreit, wobei

leider auch der darunter erhalten gebliebene Fußbodenbelag zerstört

wurde. Die Stelle markieren heute geringe Reste der Turmmauern, in denen

dessen Spitze steht.

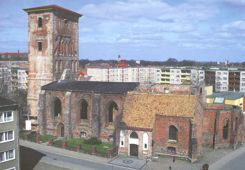

Ebenfalls bereits aus dem Mittelalter stammt die Stadt Wriezen am Rande

des mittleren Bruchgebietes. Einst dessen Metropole, nennt sie sich

heute passender „das Tor zum Oderbruch“. Auch hier bietet

sich das typische Ortsbild. Die Stadt ist im II. Weltkrieg fast völlige

zerstört worden, so daß kaum noch ein historisches Gebäude

erhalten geblieben ist. Der unzureichende sozialistische Wiederaufbau

tat sein übriges und so zeigt sich Wriezen heute ziemlich gesichtslos.

Allein im Zentrum wurde nach der Wende versucht, historische Marktplatzsituation

wieder erahnbar zu machen. Das Bild der Marienkirche macht aber deutlich,

daß außer deren Umfassungsmauern von der Altstadt nichts

erhalten geblieben ist. Auch diese einst imposante, dreischiffige gotische

Hallenkirche fiel im Kriege in Trümmer und bietet heute ein trauriges

Bild ihrer einstigen Pracht. In den Resten des südlichen Seitenschiffes

sind unter einem Notdach Kirchsaal und Gemeinderäume eingerichtet.

So fehlt es überall im Oderbruch den Orten an markanter historischer

Bausubstanz, die Identität stiften könnte. Dies wirkt sich

um so nachteiliger aus, als daß eine tiefe geistig-kulturelle

Verwurzelung im Oderbruch auf Grund seiner besonderen Geschichte sowieso

fehlt. Daß die Menschen schon immer traditionslos waren, ließe

sich schließlich auch daran festmachen, daß die Bevölkerung

vor dem Kriege tiefbraun und danach bis zur Wende dunkelrot

war.

bä

|